Видео

Проведение неврологического осмотра в практике ветеринарного врача / Neurological examination in veterinary practice

Еще фото

Автор (ы): П.С. Каратаев, ветеринарный врач (leon.karataev@gmail.com) / P. Karataiev, DVM

Организация(и): Ветеринарная клиника «Зоолюкс», г. Киев / Veterinary Clinic «Zoolux», Kiev

Журнал: №4 — 2014

Ключевые слова: неврологический осмотр, нервная система, головной мозг, спинной мозг, реакция, рефлекс

Key words: neurological examination, nervous, system, the brain, spinal cord, response, reflex

Аннотация

Данная статья посвящена проведению неврологического осмотра собак и кошек как первому этапу в диагностике неврологических нарушений у мелких домашних животных. В статье будут описаны основы анатомии нервной системы, техника и принципы проведения неврологического осмотра и интерпретация полученных данных.

Summary

This article is devoted to neurological examination of dogs and cats, as the first step in the diagnosis of neurological disorders in small animals. This article will describe the basics of anatomy of the nervous system, principles of neurologic examination and interpretation of these data.

С1-С7

сегменты спинного мозга с первого по седьмой шейный

ГМ

Т1-Т13

сегменты спинного мозга с первого по тринадцатый грудной

КТ

L1-L7

сегменты спинного мозга с первого по седьмой поясничный

МРТ

S1-S3

сегменты спинного мозга с первого по третий крестцовый

НДН

нижний двигательный нейрон

ВДН

верхний двигательный нейрон

СМ

ГБЧ

глубокая болевая чувствительность

ЧМН

Немного анатомии

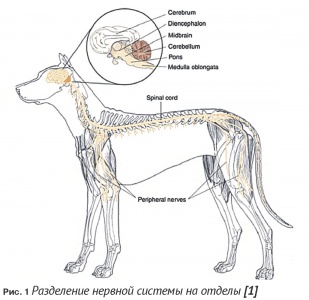

С практической точки зрения всю нервную систему можно разделить на центральную и периферическую части. К центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг; к периферической – периферические нервы (черепно-мозговые и спинномозговые), нервно-мышечные соединения и мышцы (Рис. 1).

Функционально головной мозг состоит из трех частей: передний мозг (полушария головного мозга и промежуточный мозг), ствол мозга (средний мозг, мост, продолговатый мозг) и мозжечок. Такое деление обусловлено тем, что при поражении каждого этого отдела наблюдаются некоторые характерные клинические признаки, которые мы будем использовать для локализации поражения в головном мозге (Рис. 1).

Спинной мозг находится в позвоночном канале и состоит из белого и серого вещества. Серое вещество – это ядра нервных клеток, белое вещество – проводящие пути спинного мозга. Проводящие пути, отвечающие за передачу различной информации, находятся на разной глубине и имеют разный диаметр волокон. Например, волокна, которые отвечают за проведение проприоцептивной информации, самые толстые и имеют поверхностное расположение в спинном мозге, поэтому при различных компрессионных поражениях повреждаются в первую очередь и восстанавливаются самыми последними. Волокна, отвечающие за глубокую болевую чувствительность, — самые тонкие и находятся в глубине спинного мозга. Их сложно повредить, и поэтому их повреждение говорит об очень тяжелом поражении спинного мозга (Рис. 3).

В спинном мозге есть два утолщения – шейное (С6- Т2 сегменты спинного мозга) и пояснично-крестцовое (L4-S3). От этих утолщений отходят периферические нервы, которые иннервируют грудные и тазовые конечности соответственно.

Функционально спинной мозг можно разделить на 4 отдела: шейный отдел (С1-С5 отделы спинного мозга), шейное утолщение (С6-Т2), грудопоясничный отдел (Т3-L3), пояснично-крестцовое утолщение (L4-S3) (Рис. 4).

Нужно помнить, что все неврологические нарушения относятся к сегментам спинного мозга, а не к позвонкам, т.к. не каждый сегмент спинного мозга лежит в просвете соответствующего позвонка (например, сегмент спинного мозга S3 находится в каудальной поясничной области) (Рис. 4, 6).

От каждого сегмента спинного мозга отходят спинномозговые нервы. Всего у собак и кошек существует 7 шейных позвонков и 8 шейных сегментов спинного мозга. Первый спинномозговой нерв выходит через латеральное отверстие атланта (первого шейного позвонка). Остальные шейные спинномозговые нервы выходят из позвоночного канала краниальнее своего позвонка, кроме С8, которые выходят между 7-м шейным и 1-м грудным позвонком. Грудные, поясничные и крестцовые спинномозговые нервы выходят каудальнее своего позвонка.

Спинной мозг оканчивается у крупных и средних собак на уровне L6-L7 позвонков, у мелких пород собак и кошек может доходить до S1.

Нервы «конского хвоста» (cauda equinа) – это спинномозговые нервы, которые отходят от каудального отдела поясничного отдела и крестцового отдела спинного мозга и проходят в позвоночном канале до выхода из соответствующего межпозвоночного отверстия. Они имеют типичную структуру периферических нервов и частично покрыты оболочками мозга (Рис. 7).

Верхний и нижний двигательный нейроны

Верхний двигательный нейрон (ВДН) отвечает за нормальное движение, поддержание тонуса разгибателей (для удерживания тела), обладает ингибирующим эффектом на спинальные рефлексы (на НДН).

Нижний двигательный нейрон (НДН) передает импульс на мышцы. Все моторные импульсы передаются через НДН. Клетки НДН лежат в промежуточных и вентральных рогах спинного мозга и в головном мозге (черепно-мозговые нервы).

Другими словами, верхний двигательный нейрон «говорит» нижнему двигательному нейрону «что делать», нижний двигательный нейрон передает эту информацию в мышцы (Рис. 8).

Для более простого восприятия: ВДН – это проводящие пути в спинном мозге, НДН – это периферические нервы (черепно-мозговые и спинномозговые).

Реакция и рефлекс

Вся информация по нервной системе передается по проводящим путям (восходящим и нисходящим). В зависимости от вовлечения разных отделов ЦНС можно выделить такие понятия, как реакция и рефлекс.

Реакция требует передачи информации в головной мозг, ее обработки (например, постуральные реакции) (Рис. 9).

Рефлекс не требует передачи информации в головной мозг (например, коленный рефлекс). Т.е. коленный рефлекс будет присутствовать даже при поражении головного мозга (Рис. 10).

В каждом рефлексе и реакции есть чувствительные и двигательные проводящие пути, ганглии, центры в ЦНС.

При снижении или отсутствии какого-либо рефлекса или реакции поражение может быть в любом месте рефлекторной дуги или проводящих путей данного рефлекса/реакции.

Подход к диагностике неврологических заболеваний

Первым этапом диагностики в неврологии является анализ данных пациента (вид, возраст, пол, порода). Это может дать очень важную информацию, т.к. некоторые заболевания характерны для определенных пород или проявляются только в определенном возрасте.

Далее уточняют жалобы владельцев. В случае периодических проявлений, когда при осмотре мы не видим нарушений у пациента, очень важно иметь видеозапись клинических проявлений болезни. Также необходимо уточнить у владельцев начало симптомов острое или хроническое, прогрессирует ли болезнь, есть ли связь с кормлением, нагрузкой и т.д.

При сборе анамнеза нужно обратить внимание на вакцинальный статус, возможное попадание токсических веществ, травмы, наследственность, похожие проявления у других животных в доме. Очень часто владельцы начинают лечение самостоятельно, поэтому нужно уточнить, какие медикаменты уже применяли для лечения данной проблемы.

После сбора всех анамнестических данных можно переходить к осмотру пациента. Обязательным является проведение стандартного физикального обследования каждого неврологического пациента, а также ортопедический осмотр при проблемах с конечностями, нарушениях походки.

Далее можно переходить к неврологическому осмотру, по результатам которого составляют список выявленных изменений, а также список возможных дифференциальных диагнозов.

Дополнительную диагностику можно разделить на два этапа: выявление причин вне нервной системы (анализы крови, мочи, УЗИ, рентген и др.) и выявление причин в нервной системе (рентген позвоночника, другие методы визуализации – КТ, МРТ, анализ ликвора, биопсия и др.).

Неврологический осмотр

Неврологический осмотр состоит из следующих этапов:

1. Общее наблюдение

3. Постуральные реакции

4. Спинальные рефлексы

5. Оценка краниальных нервов

6. Оценка чувствительности

Осмотр желательно проводить всегда в одной и той же последовательности для того, чтобы не пропустить проверку каких-либо рефлексов или реакций.

После проведения неврологического осмотра мы должны ответить на два вопроса: 1) данные симптомы и нарушения у пациента точно неврологические? 2) если симптомы неврологические, то где находится локализация повреждения? Даже после тщательно проведенного осмотра мы все еще не сможем достоверно узнать, какая причина привела к такому состоянию. Для этого нужна будет дополнительная диагностика.

Первым этапом неврологического осмотра является общее наблюдение за пациентом. Это важная часть, во время которой можно получить очень большое количество информации о состоянии пациента. Иногда это единственный возможный способ оценки неврологического статуса (например, у очень агрессивных животных). Данную часть неврологического осмотра удобно проводить в большой комнате, во время сбора анамнеза, дав пациенту возможность свободно перемещаться по комнате.

Во время наблюдения нужно обратить внимание на следующее:

1. Ментальный статус

Оценка сознания (может быть нормальное, угнетенное, ступор, кома). Пациент в ступоре и коме находится без сознания, но в ступорозном состоянии реагирует только на сильные (болевые) раздражители. В поддержании нормального уровня сознания основную роль играет ретикулярная формация (Ascending reticular activating system), которая находится в стволе мозга. Это структура, через которую проходят все импульсы и вся информация как из внешней среды, так и от систем органов. Поэтому повреждение на уровне ствола мозга может привести к сильному угнетению ментального статуса (ступору или коме). Угнетение может быть следствием многих заболеваний (Рис. 11).

Оценка поведения (нормальное, хождение по кругу, бесцельное хождение, дезориентация, боязнь, агрессия). Важным может быть изменение поведения (например, собака перестала выполнять команды и начала ходить в туалет в доме, а не на улице).

2. Положение тела

Положение головы. Из нарушений можно отметить наклон головы (свидетельствует о вестибулярных нарушениях), поворот головы (наблюдают при поражении головного мозга), часто поворот головы сочетается с поворотом туловища и хождением по кругу (Рис. 12).

Положение туловища. Обратить внимание на искривления позвоночника – лордоз, кифоз, сколиоз.

Положение конечностей. Можно заметить широкую постановку конечностей (например, при атаксии), слабость.

Децеребрационная ригидность. Возникает при остром и тяжелом поражении ствола мозга. При этом у пациента все конечности вытянуты, может быть опистотонус (разгибание головы и шеи), всегда сочетается со ступором или комой (Рис. 13).

Децереллярная ригидность. Возникает при остром поражении мозжечка. У пациента наблюдаются опистотонус, разгибание грудных конечностей; тазовые конечности могут быть согнуты (в ТБС), сознание обычно нормальное (если поражение затрагивает только мозжечок).

Поза Шифф-Шеррингтона – повышение тонуса разгибателей грудных конечностей, вялый паралич тазовых конечностей. Наблюдается только при острых поражениях грудопоясничного отдела (Т2-L4), в дальнейшем тонус тазовых конечностей повышается.

3. Походка

Походку нужно оценивать обязательно на нескользкой поверхности. Можно использовать наклонные поверхности или ступеньки. Для нормальной походки необходимо нормальное функционирование ствола мозга, мозжечка, СМ, чувствительных и двигательных нейронов, мышц, ГМ (в небольшой степени, по сравнению с приматами).

Хромота. Чаще всего наблюдается при ортопедических проблемах (также может быть при воспалении или раздражении корешков – root signature). Наблюдается боль в конечности, шаг больной конечности короче.

Атаксия – нарушение координации. Может быть вызвана поражением на различных уровнях нервной системы:

• проприоцептивная – характеризуется дискоординацией, широкой постановкой, качающейся походкой; шаг пораженной конечности длиннее здоровой; могут быть поражения на дорсальной части пальцев; часто сочетается со снижением двигательной функции конечностей (парезом или параличом);

• вестибулярная – унилатеральные вестибулярные нарушения могут приводить к падению на одну сторону; могут наблюдаться другие признаки вестибулярного синдрома, например, наклон головы, патологический нистагм. При билатеральном вестибулярном синдроме животные могут припадать к земле, неохотно передвигаться, могут наблюдаться движения головы из стороны в сторону;

• мозжечковая – характеризуется дисметрией (особенно гиперметрией).

Парез/паралич – снижение или отсутствие двигательной активности конечностей. Тетрапарез/-плегия –поражение 4-х конечностей (поражение краниальнее Т3). Парапарез/-плегия – поражение тазовых конечностей (поражение спинного мозга каудальнее Т2). Монопарез/-плегия – поражение одной конечности (чаще поражение НДН или латерализованное поражение СМ). Гемипарез/-плегия – поражение конечностей одной стороны (ипсилатерально при поражении между Т2 и каудальной частью среднего мозга, контралатерально при поражении в ростральной части среднего мозга и в переднем мозге).

Следующим этапом неврологического осмотра является пальпация. При этом нужно обратить внимание на кожу (наличие травм или боли), форму черепа и позвоночник (боль, новообразования), мышцы (тонус, размер, сила). Пальпацию следует проводить осторожно, особенно при подозрении на травму и переломы, чтобы не вызвать ухудшения неврологического статуса.

Оценка постуральныхреакций – следующий этап осмотра. Постуральные реакции – реакции, направленные на поддержание нормального положения тела.

Проводящие пути для постуральных реакций очень длинные (начинаются рецепторами на лапах и заканчиваются в коре головного мозга). При снижении или отсутствии постуральных реакций поражение может быть в любом месте проводящих путей. Именно поэтому их не используют для оценки локализации повреждений, но это очень чувствительный тест для определения наличия неврологической проблемы.

Существует несколько основных постуральных реакций, которые нужно проверять у пациентов с неврологическими проблемами:

• проприоцептивная реакция (proprioceptive positioning reaction) (Рис. 14);

• прыжковая реакция (hopping reaction) (Рис. 15);

• «тачка» (wheelbarrowing reaction) (Рис. 16);

• реакция разгибателя (extensor postural thrust reaction) (Рис. 17);

• «гемипозиция» (hemistanding and hemiwalking reactions) (Рис. 18);

• реакция постановки (placing reaction) – тактильная и визуальная (Рис. 19).

На фото указаны основные принципы выполнения данных реакций. Нормальным ответом является постановка конечности в нормальное положение.

Для нормального функционирования спинальных рефлексов необходима целостность и нормальная функция всех компонентов рефлекторной дуги (рецепторы, чувствительные проводящие пути, центры в спинном мозге, двигательные проводящие пути, мышцы). Ослабление спинальных рефлексов возможно при поражении нижнего двигательного нейрона (периферических нервов или центров в спинном мозге), усиление – при поражении верхнего двигательного нейрона (спинного мозга выше пораженной конечности).

Все спинальные рефлексы проверяются в латеральном положении, при этом проводится оценка только верхней конечности.

Существует множество спинальных рефлексов, но практическое значение в ежедневной практике имеют следующие:

• коленный рефлекс – выполняется на тазовой конечности путем постукивания молоточком по сухожилию коленной чашечки. Нормальный ответ – разгибание конечности в коленном суставе. В функционировании этого рефлекса играют роль бедренный нерв и сегменты L4-L6 спинного мозга;

• рефлекс отдергивания (сгибательный рефлекс) – выполняется на грудной и тазовой конечностях. С помощью зажима или пальцев зажимается кожа между пальцами пациента. Нормальный ответ – сгибание конечности во всех суставах. В функционировании этого рефлекса на грудных конечностях принимают участие различные периферические нервы грудной конечности и сегменты C6-T2 спинного мозга; на тазовой конечности – седалищный нерв и сегменты L6-S1 спинного мозга;

• промежностный рефлекс – проводится пощипыванием вокруг ануса, нормальным ответом является сокращение сфинктера, опускание хвоста. Проводящие пути для этого рефлекса – срамной нерв, сегменты S1-S3 спинного мозга.

Оценка черепно-мозговых нервов

Всего существует 12 пар черепно-мозговых нервов, которые иннервируют все мышцы и органы головы. Неврологическому обследованию доступны практически все эти нервы.

Обонятельный нерв (ЧМН 1) – сложный для оценки. Основную роль играет сбор анамнеза (когда можно выявить снижение нюха). Для оценки можно дать понюхать различные вещества (не нужно предлагать раздражающие или с резким запахом). Наиболее частые причины аносмии – риниты и другие заболевания носа. Неврологические причины редко приводят к аносмии.

За нормальное зрение отвечает много разных структур: глаз со всеми его составляющими, зрительный нерв, промежуточный мозг, головной мозг. Для проверки зрения применяются несколько способов: способность ориентироваться в незнакомой комнате (т.е. наблюдая за пациентом, пока собираем анамнез), слежение взглядом за движущимися объектами; косвенно можно также оценить с помощью зрительной реакции постановки и проверки реакции угрозы.

Реакция угрозы – это приобретенный рефлекс (появляется с 10-12-недельного возраста). Проводящие пути – ЧМН (2 и 7 пара), ствол мозга, головной мозг, мозжечок. Техника выполнения – резко приблизить руку или пальцы по направлению к глазу, при этом не создавая потока воздуха и не касаясь волос на морде. Необходимо тестировать оба глаза отдельно. Нормальный ответ – моргание, иногда движение головы назад.

Размер зрачков проверяют при среднем освещении. Можно отметить мидриаз – расширение зрачков. Основные причины – страх или стресс, поражение сетчатки, ЧМН 2 (зрительный нерв), ЧМН 3 (глазодвигательный нерв) или среднего мозга. Миоз (сужение зрачков) может быть вызван ярким освещением, поражениями в головном или промежуточном мозге, нарушениями симпатической иннервации глаза. У некоторых животных наблюдают анизокорию.

Зрачковый рефлекс оценивается ЧМН 2 и 3. Техника выполнения: луч света направляют в глаз и наблюдают за сокращением зрачка (прямой зрачковый рефлекс), потом оценивают размер зрачка в другом глазу (содружественный зрачковый рефлекс). Испуганные и возбужденные животные могут слабо отвечать, поэтому для них может потребоваться более яркий свет.

Упрощенная схема для локализации поражения в зрительных путях (Рис. 20). Начало проводящих путей (глаз, зрительный нерв, зрительный перекрест, начало оптического тракта) – одинаково для зрения, реакции угрозы и зрачкового рефлекса. Т.е. при отсутствии реакции угрозы и зрачкового рефлекса поражение, вероятнее всего, будет в начальных структурах проводящих путей. При отсутствии реакции угрозы и нормальном зрачковом рефлексе поражение, вероятнее всего, будет в коре головного мозга. При отсутствии зрачкового рефлекса и нормальной реакции угрозы поражение будет где-то в стволе мозга.

Симпатическая иннервация глаза очень необычна. Симпатические проводящие пути глаза начинаются в гипоталамусе, аксоны нейронов проходят ипсилатерально через ствол мозга, через шейный отдел спинного мозга, до синапса с НДН, которые находятся в Т1-Т3. Преганглионарные волокна покидают спинной мозг вместе с корешками плечевого сплетения. Далее симпатические волокна формируют симпатический ствол, который проходит краниально в составе вагосимпатического ствола. Затем он соединяется с краниальным шейным ганглием вблизи среднего уха. И в дальнейшем постсинаптические аксоны следуют вместе с другими ЧМН (Рис. 21).

Поражения симпатической иннервации (на любом ее протяжении: ствол мозга, шейный отдел спинного мозга, плечевое сплетение, вагосимпатический ствол, а также при заболеваниях среднего уха) могут приводить к возникновению синдрома Горнера. Этот синдром включает в себя три основные составляющие – птоз, миоз и энофтальм (Рис. 22).

В движении глаза участвуют несколько экстраокулярных мышц, которые иннервируются тремя парами ЧМН (третья, четвертая и шестая пары). При нарушении иннервации этих мышц может возникать такое состояние, как страбизм (косоглазие) – вентролатеральный (при поражении ЧМН 3), ротационный (ЧМН 4), медиальный (ЧМН 6) (Рис. 23). Иногда страбизм можно заметить только при изменении положения головы (например, при поднятии головы вверх или в положении на спине). Такое состояние называется позиционный страбизм.

Для определения физиологического нистагма нужно перемещать голову в стороны и наблюдать за движенииями глаз. В норме при движении головы влево сначала наблюдается медленная фаза в противоположную сторону (вправо), затем быстрая фаза в сторону движения (влево). Нормальный физиологический нистагм требует нормального функционирования ЧМН 8 (вестибулярный нерв), ЧМН 3 (глазодвигательный нерв), ЧМН 4 (блоковый нерв), ЧМН 6 (отводящий нерв), ствола мозга.

Патологический нистагм – нистагм, который возникает спонтанно, без движения головы. У него тоже есть быстрая и медленная фазы. Также можно выявить позиционный нистагм, который возникает в положении на спине или при поднятии головы. По своему направлению нистагм может быть горизонтальный, вертикальный, ротационный или может менять свое направление. Патологический нистагм указывает на поражение вестибулярной системы.

Пальпебральный рефлекс и чувствительность морды определяется путем касаний в области латерального и медиального края век, пощипывания ушей, губ. Нормальный ответ – моргание, движения ушей и губ соответственно. Чувствительная часть этого рефлекса – ЧМН 5 (тройничный нерв), двигательная – ЧМН 7 (лицевой нерв).

Роговичный рефлекс проверятся путем касания смоченной ватной палочкой роговицы. Нормальным ответом является ретракция глазного яблока. Проводящие пути для этого рефлекса – ЧМН 5 и 6.

Для определения чувствительности слизистой оболочки носа с помощью зажима стимулируем слизистую. Нормальный ответ – движение головы назад для избегания раздражения. Проводящие пути для этого рефлекса – ЧМН 5, проводящие пути в стволе мозга, в головном мозге.

Другие признаки, которые могут указывать на поражение ЧМН, — атрофия мышц головы (ЧМН 5), тонус челюсти (ЧМН 5), нарушение глотания (ЧМН 9, 10; не забывать про бешенство как одну из причин нарушения глотания), снижение слезопродукции (ЧМН 7), атрофия трапециевидной мышцы (ЧМН 11), атрофия, асимметрия, снижение тонуса языка (ЧМН 12).

Панникулярный рефлекс (рефлекс кожной чувствительности) проводится пощипыванием кожи вдоль позвоночника между L4-5 и Т2, начиная с каудального края. Нормальный ответ – сокращение мышц боковой грудной стенки. Снижение этого рефлекса может быть как односторонним, так и двусторонним. Проводящие пути для этого рефлекса начинаются чувствительными нервами, которые передают импульс в спинной мозг, далее импульс проходит краниально до сегментов Т1-С8 спинного мозга, от которых выходят нервы, формирующие плечевое сплетение, и далее на нервы, иннервирующие мышцы грудной стенки (Рис. 24).

Поверхностная чувствительность определяется путем пощипывания кожи. Учитывая, что каждый нерв иннервирует какой-то участок мышц и кожи (так называемые дерматомы), по снижению чувствительности можно предположить, какой нерв может быть поражен. Но это не очень чувствительный тест, поэтому при подозрении на поражение периферических нервов нужно проводить дополнительную диагностику.

Глубокая болевая чувствительность (ГБЧ) проверяется в последнюю очередь. Для определения ГБЧ зажимом сдавливаются фаланги пальцев. Начинать нужно с легких стимулов. Нормальным ответом является только поведенческая реакция на боль (поворот головы, попытка уйти от болевого раздражителя). Просто одергивание конечности не является ответом на болевой стимул и должно рассматриваться как нарушение.

Проведя неврологический осмотр, можно составить список всех найденных отклонений и определить локализацию повреждения в нервной системе. Это нужно будет для составления списка дифференциальных диагнозов, а также для более точного проведения дополнительной диагностики.

Литература

1. Chrisman C., Mariani C., Piatt S., Clemmons R. Neurology for the small animal practitioner, — 2002. — 353 p.

2. De Lahunta A. Veterinary neuroanatomy and clinical neurology. — Philadelphia: WB Saunders Co, 1983; 261 p.

3. Dewey Curtis W. A practical guide to canine and feline neurology. USA: Blackwell, 2008. — 706 p.

4. Jaggy Andre. Small animal neurology: An illustrated text. USA: University of California, 2010. — 528 р.

5. Michael D. Lorenz, Joan R. Coates, Marc Kent. Handbook of veterinary neurology. — Saunders Ltd, 2010. — 560 p.

6. Platt S.R., Olby N. J. BSAVA Manual of canine and feline neurology, 2004. — 350 p.

7. Sharp N. Small animal spinal disorders. — Elsevier, 2005.

8. Vite C. H. Developmental disorders. In: Braund’s Clinical Neurology in Small Animals: Localization, Diagnosis and Treatment // IVIS. — 2004.

Неврологическое обследование и локализация повреждений в спинном мозге

Введение

Определения

Неврологическое обследование

Неврологическое обследование начинается уже в момент встречи ветеринарного врача с пациентом: собирая анамнез, важно одним глазом следить за пациентом, когда он двигается по помещению и не находится в центре интереса. Полезное правило как для неврологического обследования, так и для локализации повреждений состоит в том, что нужно искать больше одной линии доказательств во время принятия решения о наличии какой-либо аномалии. Например, если вы думаете, что у животного имеются нарушения проприоцепции, проверьте его когти на истирание и понаблюдайте за тем, как животное ходит, чтобы посмотреть, не стирает ли оно когти при протракции, и нет ли признаков слабости или атаксии. Коротко говоря, неврологическое обследование спинального пациента включает систематическое выполнение следующих тестов:

1. Поза и непроизвольные движения в покое

В это время можно обнаружить наличие патологического наклона головы, поворота головы, широкой постановки лап, крена тела, неспособности поддерживать массу тела, кифоз или лордоз, тремор и миоклонус.

2. Походка

Для выявления сенсорных и моторных нарушений оценивают походку животного, когда оно идет по прямой, описывает круги и поднимается или спускается по лестнице. Если у животного имеется атаксия, то целесообразно попытаться классифицировать ее как сенсорную (нарушения сознательной проприоцептивной чувствительности, характеризующиеся перекрещиванием лап и стиранием пальцев и вызванные компрессией длинных проводников), мозжечковую (нарушения бессознательной проприоцептивной чувствительности, характеризующиеся движениями с неправильной амплитудой и вызывающие дисметрию) или вестибулярную (характеризуется наклоном головы и креном тела). Обратите внимание на снос в сторону или движение по кругу.

Обычно хромоту вызывает ортопедическое заболевание: у животного еще имеется моторная функция, но оно переносит меньший вес на конечность, и движения в суставах могут совершаться с различным объемом. В противоположность этому неврологическое заболевание вызывает волочение конечности и нарушения сознательной проприоцептивной чувствительности. Однако исключением из этого правила является симптом, известный под названием «признак поражения корешка нерва». Компрессия корешка нерва приводит к тому, что животное держит эту конечность согнутой, и может вызвать хромоту. Для локализации этих проблем необходимы тщательные ортопедическое и неврологическое обследования.

3. Пальпация и ортопедическое обследование

У всех неврологических пациентов следует провести тщательное ортопедическое обследование. Ортопедическое заболевание может маскироваться под неврологическое заболевание, например, животные с полиартритом могут неохотно поддерживать вес тела. Следует выявить атрофию или гипертрофию мышц, поскольку они могут отражать дисфункцию нерва, иннервирующего эту мышцу, или первичное заболевание мышц.

4. Постуральные реакции

Постуральные реакции включают афферентные и эфферентные пути в периферических нервах, спинном мозге и головном мозге. Поэтому, несмотря на то, что они являются чувствительными индикаторами неврологической дисфункции, постуральные реакции не позволяют локализовать поражение в одной части нервной системы. Основное значение исследования постуральных реакций состоит в том, что они позволяют выявить легкие дефициты. Нарушения постуральных реакций обычно возникают ипсилатерально по отношению к поражениям периферического нерва, спинного мозга и большинству поражений головного мозга. Если у животного имеется тяжелое ортопедическое заболевание, то масса его тела должна адекватно поддерживаться во время выполнения постуральных реакций. Постуральные реакции включают сознательную проприоцепцию, реакцию прыжка, постановочную реакцию (тактильную и визуальную), хождение на передних конечностях, реакцию разгибательного постурального вклада и реакцию полусидя.

5. Спинальные рефлексы

Спинальный рефлекс требует интактного сенсорного нейрона, моторного нейрона и различного числа промежуточных нейронов в спинном мозге. Хотя на рефлексы влияют нейроны высшего порядка, они не требуют этих супраспинальных входов для своего наличия. Рефлекс может быть вызван даже в том случае, если область спинного мозга, отвечающая за его возникновение, полностью изолирована от головного мозга. Можно проверить несколько различных спинальных рефлексов, но коленный рефлекс и рефлекс отдергивания являются наиболее надежными рефлексами конечностей; также полезны перинеальный и панникулярный рефлексы. Часто невозможно вызвать рефлексы с бицепса и трицепса даже у нормальных животных.

Периферические нервы и сегменты спинного мозга, участвующие в спинальных рефлексах, сведены в таблицу 2.

Наиболее часто встречающимся аномальным спинальным рефлексом является перекрестный разгибательный рефлекс. Болевые периферические стимулы, приложенные к одной конечности, приводят к стимуляции нейронов, связанных с мышцами трех остальных конечностей. Эти так называемые длинные спинальные рефлексы координируют движения всех четырех конечностей и подавляются нисходящими супраспинальными путями. Повреждение спинного мозга устраняет это ингибирующее влияние, и флексия задней конечности сопровождается экстензией противоположной конечности.

Феномен Шиффа-Шеррингтона – это характерная поза, которую принимают собаки с тораколюмбальными поражениями спинного мозга. У этих параплегичных животных повышен тонус разгибателей передних конечностей, но сохранены сила и произвольные движения. Восходящие пути спинного мозга в тораколюмбальном отделе спинного мозга ингибируют мышцы-разгибатели передних конечностей. Функциональное прерывание данных путей устраняет это ингибирующее влияние, что вызывает повышение тонуса разгибателей в передних конечностях.

6. Чувствительность

а) Болевая чувствительность. Существуют две принципиальные формы болевой чувствительности – поверхностная и глубокая. Поверхностная болевая чувствительность возникает при стимуляции миелинизированных А-дельта-волокон, тогда как глубокая болевая чувствительность осуществляется через немиелинизированные С-волокна. Хотя на практике трудно различить эти сенсорные модальности, поверхностная боль возникает при покалывании или сдавливании кожи. Глубокая боль появляется при сжатии костей пальцев.

Отдергивание конечности само по себе не означает, что у животного есть глубокая болевая чувствительность. Отдергивание конечности – это спинальный рефлекс; животное должно показать признаки сознательного восприятия стимула (такие как поворачивание, крик, расширение зрачков и т.п.). Отсутствие глубокой болевой чувствительности является плохим прогностическим признаком из-за относительной устойчивости волокон С-типа и того факта, что эти пути в спинном мозге расположены диффузно и билатерально. Тяжелые поражения спинного мозга могут вызвать утрату болевой чувствительности каудальнее места поражения.

б) Гиперестезия – это болезненная реакция на безобидный стимул. Обычно она возникает при пальпации параспинальных мышц или при флексии или экстензии шейного отдела позвоночника. Компрессионные или воспалительные поражения спинного мозга могут стимулировать сенсорные нервные окончания в оболочках мозга или нервных корешках, что приводит к возникновению боли.

Нейролокализация

Заключение

Если возникают трудности с локализацией неврологических симптомов у пациента, целесообразно выполнять повторные исследования через регулярные промежутки времени: сомнительные случаи могут стать вполне очевидными при повторном исследовании через 24 часа. После того как определена связь симптомов со специфическим отделом нервной системы, при составлении списка дифференциальных диагнозов следует принять во внимание клинические проявления, имеющиеся у пациента, анамнез и прогрессирование симптомов.

Неврологический осмотр собаки

Неврологический осмотр собаки

Алгоритм проведения неврологического осмотра собаки

История болезни: у пациента с неврологическими расстройствами нельзя пренебрегать и общим сбором анамнеза в описательном стиле, так как игнорирование такой информации может привести к запутанному обследованию. В анамнез необходимо включать такие описания как: порода, возраст, масса тела, пол пациента, предыдущие болезни, хирургические операции или патологии подобного рода время нахождения животного у нынешнего владельца, другие текущие проблемы, использование животного (собака-компаньон, охотник, служебная), наличие противоэпизоотических мероприятий, диета.

Более конкретные детали должны содержать: скорость начала развития признаков, продолжительность признаков, история травмы, явное наличие боли, какие конечности повреждены, есть ли недержание мочи или фекальных масс.

Клиническое обследование

Это обследование необходимо во всех клинических случаях и является не менее важным, чем другие. Различные патологические состояния, например, сахарный диабет или тромбоз подвздошной артерии вследствие кардиомиопатии, способны вызвать невропатию, маскирующую симптомы поражения спинного мозга. А так же пациенты в этих случаях должны подвергаться ортопедическому осмотру, поскольку проблемы типа недостаточности двусторонней краниальной крестовидной или плантарной связок могут приводить к неспособности работы конечностей, а это можно спутать с заболеванием спинного мозга. И наоборот, проблемы, связанные со спинным мозгом могут маскировать другие состояния. Например, собаки мелких пород, страдающие от болезни дисков в грудопоясничном отделе позвоночника с явно отмечающейся болью, могут предстать с напряженными стенками брюшной полости. и собаке начинают лечить органы брюшной полости, дело даже доходит до диагностической лапаротомии, и только после этого лечился позвоночник.

Неврологическое обследование

Наблюдение. Кроме тех случаев, когда с самого начала подозревалась травма позвоночного столба, положение головы, туловища и конечностей должны быть отмечены при обследовании пациента, а походка должна наблюдаться при прогулке и беге животного мелкой рысью. Собака должна описывать средние и узкие круги, подниматься или спускаться со ступеньки.

Симптомы, на которые нужно обратить особое внимание:

- Боль в области шеи. Приводит к низкой постановке головы, и пациент должен «Смотреть на мир» глазами без помощи головы. Если объект находится вне поля его зрения, животное может кружиться вокруг него вместо того чтобы повернуть голову. Низкая постановка головы имеет тенденцию к уравновешиванию тела за счет вытягивания тазовых конечностей в краниальном направлении, что приводит к выгибанию спины в форме дуги (при этом легко ошибиться, думая, что это признак боли в пояснице) Во многих случаях, за исключением травмы, собака может чувствовать себя хорошо, и внезапно начинает пронзительно кричать и держит шею неподвижной в течении нескольких секунд или минут.

- Боль в области грудопоясничного отдела позвоночника: имеет тенденцию вызывать изгибание спины дугой или образовывать выемки, а также конечности вытягиваются вперед и появляется напряжение стенок брюшной полости. Чтобы уравновесить свое тело, собака может опускать голову вниз, так что создается неправильное впечатление будто бы боль в области шеи. Кроме случаев развития такого состояния из-за травм, степень боли от повреждений грудопоясничного отдела редко вызывает неспровоцированное повизгивание у собаки, но эта реакция может быть отмечена, когда она поднимается.

- Боль в области пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Создается впечатление, что собака затравлена и хвост обычно в опущенном состоянии. Такое положение было так же отмечено во многих случаях билатеральной ортопедической болезнью тазовых конечностей. Хромота или поднятие лапы, шарнирное движение или дрожь в конечности может свидетельствовать о вовлечении в патологический процесс нервного корешка. Отсутствие координации движения может быть отмечено во время движения животного в виде качающейся походки. при этом кажется, что животное упадет на повороте. Собака может волочить когти конечности, спотыкаться при медленной ходьбе или прерывисто передвигать лапы, будто бы они на шарнирах.

- Мышечный тонус . Может быть отмечена атрофия и это обычно обозначает вовлечение в патологический процесс нисходящих проводящих путей. Альтернативный вариант заключается в увеличенном мышечном тонусе, который может быть отмечен в некоторых случаях. Например, феномен Шифф-Шерингтона, при повреждении спинного мозга грудопоясничного отдела позвоночника с травмой восходящих тормозящих путей от тазовых до грудных конечностей. Изначально феномен Шифф-Шерингтона может быть истолкован неправильно, как улучшение состояния, но в последующем может развиться паралич межреберных мышц.

- Голова. Черепные нервы. Оценка функции черепного нерва нацелена на то, чтобы исключить возможность многоочаговой или генерализованной неврологической болезни. Каждое испытание проводится при определенных условиях, и те черепные нервы, которые задействованы, чтобы животное произвело нормальную ответную реакцию, будут здесь выделены:

- Рефлекс угрозы жизни животному. В ответ на угрозу собака должна моргнуть. Нормальный рефлекс зависит от целостности 2 и 7 пар черепных нервов.

- Зрачковый рефлекс на свет. Освещение каждого глаза лампочкой, вставленной в ручку, должно вызывать сужение размера обоих зрачков Нормальный рефлекс зависит от целостности 2 и 3 пар черепных нервов.

- Нистагм. Присутствие нистагма определяет патологию, в которую вовлечены один или все последующие черепные нервы: 3,4,6,8 пары.

- Лицевая чувствительность. Касание кожи морды обычно вызывает подергивание или моргание глаз. Нормальный рефлекс зависит от целостности 5 и 7 пар черепных нервов.

- Глотательный или роторасширительный рефлекс. Способность глотать пищу или рефлекс раскрытия рта зависят от целостности 9 и 10 пар черепных нервов.

- Язык. Нормальное функционирование языка, способного к проталкиванию пищи зависит от целостности 12 пары черепных нервов.

- Симметричность морды. Патология этого показателя зависит от целостности 7 ой пары черепных нервов. Наклон головы. Может развиваться из-за патологии 8 пары черепных нервов. Этот ряд наблюдений должен исключить патологию всего, кроме 1 пары черепных нервов, отвечающих за обоняние.

Позвоночный столб

Если состояние животного болезненное, тогда пальпация и ручное обследование позвоночного столба должны обнаружить область мышечного спазма и выявить болевую реакцию, которая укажет на интересующую область, что более определенно, чем неврологические признаки. Однако нужно помнить: участок боли, локализующийся в пояснично-крестцовом отделе из-за дегенеративной патологии может быть давнишним, и не обязательно связан с острым началом некоординированных движений.

Панникулярный (кожный) рефлекс

Прощипывание кожи приблизительно на 1-2 см от дорсальной срединной линии должно вызвать подергивание слоев мясистых мышц с двух сторон. Чувствительной зоной для проверки этого рефлекса являются сегменты от 3 грудного до 1 поясничного позвонка. Нужно помнить, что точка, в которой рефлекс потерян указывает на краниальный край участка повреждения, и самое полезное что может сделать клиницист — это наблюдать за ней в течении пары дней, мигрирует ли этот краниальный край. Если да, то объяснить данное явление можно восходящей маляцией нервов, из-за чего прогноз заболевания будет безнадежным. Так же стоит помнить, что при повреждении латерального грудного нерва или в случае неоплазий, панникулярный рефлекс будет отсутствовать, но только с одной стороны.

Конечности

Произвольные движения. Их можно наблюдать и в кабинете. В тех случаях, когда животное само не двигается — неамбулаторное больное, необходимо поставить его на ноги и оценить способно ли животное совершать хоть какие-нибудь движения. Например, собака с «отключенными» тазовыми конечностями должна двигаться вперед на передних, поскольку она перемещается вперед, должна наблюдаться любая преднамеренная двигательная активность одной или обеих тазовых конечностей.

Сознательная проприорецепция. Это по сути является пониманием пространственного положения сустава и способности к противодействию любому его изменению. Это вовлекает все уровни нервной системы (головной и спинной мозг, периферические нервы). Этот процесс комплексный и поэтому проверить определенную часть нервной системы невозможно. Они полезны для идентификации неврологической болезни как таковой.

Тесты для определения проприорецепции:

- Сгибание лапы происходит аналогично как мы сгибаем пальцы в кулак. Лапа должна немедленно распрямиться и вернуться к своему нормальному положению.

- Двигательный рефлекс проверяют путем помещения конечности на лист бумаги, и отводят его латерально в сторону. У собаки изменяется центр тяжести, и она должна переместить конечность, чтобы удержать равновесие.

- Форма «тачка». У собаки поддерживают заднюю часть туловища в области брюшной полости и ведут вперед. В этот момент можно наблюдать едва уловимые нарушения грудных конечностей.

- Постуральная реакция удара мышцы разгибателя происходит, когда собаку поддерживают в области грудной клетки и тазовые конечности опускают на стол или пол. Поскольку лапы касаются поверхности, они должны оттолкнуться от нее, и животное отступает назад. Недостаточная реакция указывает на повреждение тазовых конечностей.

Другие постуральные ответные реакции типа: осязательной реакции, прыжки, подскоки могут так же использоваться для выявления трудно распознаваемых расстройств, хотя их можно использовать для определения локализации большинства внутричерепных повреждений.

Позвоночные рефлексы

Эти тесты направлены на проверку функционирования дуг рефлексов, в которых нисходящие двигательные пути формируют эфферентные пути, и таким образом, используются прежде всего для испытания функций нисходящих двигательных путей, хотя нужно помнить, что расстройства чувствительных проводящих путей или повреждение определенных долей спинного мозга могли бы также затронуть эти рефлексы.

Ответная реакция может быть следующая:

- Нормальная.

- Уменьшенная или отсутствует полностью. Это указывает на частичную или полную потерю чувствительной и двигательной функции нейронов.

- Увеличенная свидетельствует о потере подавляющих нисходящих проводящих путей, идущих из головного мозга, то есть на повреждение восходящих двигательных путей, или «псевдогиперфлексию» из-за потери тонуса мышц антагонистов, например, паралич седалищного нерва может проявляться увеличенным коленным рефлексом.

Сгибательный рефлекс. Минимальным, болезненным раздражителем воздействуют на пальцы конечности, приводя их к отдергиванию. Это испытание в основном направлено на оценку функции нервов. Однако в грудной конечности чувствительность так же зависит от лучевого нерва, а в тазовой от бедренного, в среднем пальце стопы. Для выполнения этого рефлекса также требуется, чтобы была сохранена целостность спинного мозга в области 6 шейного — 1 грудного сегментов в случае грудной конечности, и 6 поясничного — 1 крестцового сегментов в случае тазовой конечности. Поскольку каждая конечность отдергивается от места расположения раздражителя, то должно наблюдаться сгибание всех суставов. Пример: Частичная дисфункция седалищного нерва — слабое сгибание скакательного сустава при нормальном сгибании коленного. Коленный рефлекс: Относится к мышечному чувству, и это рефлекс «вытягивания» конечности.

Сознательная болевая чувствительность

Это может рассматриваться как одно из наиболее важных единичных испытаний для прогнозирования заболевания, особенно в случаях острой травмы спинного мозга, следующей после вытеснения позвоночного диска или перелома позвоночника. В тех случаях, когда животное в сознании, присутствует сознательная болевая чувствительность, и у него есть хороший шанс для восстановления нормальной или близкой к нормальной способности к передвижению. Если такая чувствительность отсутствует, тогда вероятность восстановления удовлетворительной способности к передвижению почти отсутствует. Потеря сознательной болевой чувствительности указывает на серьезное и широко распространенное повреждение спинного мозга.

Тестирование на наличие сознательной болевой чувствительности должно быть проведено очень тщательно в любых случаях, при которых наблюдается потеря произвольных движений конечности, но если произвольные движения присутствуют, то эта конечность не потеряла сознательную болевую чувствительность. Самый слабый раздражитель — зажим межпальцевой ткани с когтями (этим проверяют наличие поверхностной чувствительности боли).

Ответная реакция со стороны животного должна указать на сознательное понимание раздражителя, вызывающего боль, например, путем рычания или попытке укусить, чем простым сгибательным рефлексом конечности. Если не имеется никакой ответной реакции при надавливании пальцем, то тогда накладывают кровоостанавливающий зажим к каждой из подошв когтя (глубокая чувствительность боли). Если и в этом случае реакции нет, то накладывают «скользящие суставные» плоскогубцы на плюсну. Если нет никакой ответной реакции на серьезное сжатие в тазовых конечностях или хвосте, то тогда отсутствие сознательной чувствительности будет подтверждено. Потеря сознательной болевой чувствительности в грудных конечностях, ведет к серьезным повреждениям в шейном отделе позвоночника: поражению «центра управления» диафрагмой, и у пациента останавливается дыхание.

Мочевой пузырь

Нужно определить имеет ли пациент произвольный контроль над функцией мочевого пузыря. Тест «влажной подстилки» Долго сухая подстилка после ее замены свидетельствует о том, что животное просто не может встать и дойти до места, где можно опорожнить мочевой пузырь. Быстро намокающая после ее смены подстилка, свидетельствует о бесконтрольном мочеиспускании, так же это проявляется при поднятии живот, мочевой пузырь при этом не определяется пальпацией.

Повреждения, вовлекающие иннервацию восходящих двигательных путей мочевого пузыря, будут иметь тенденцию к развитию обильного выделения мочи, когда ручное опорожнение было трудным из-за увеличенного уретрального тонуса, вызванного потерей подавляющего влияния восходящих над нисходящими двигательными путями. Повреждения, вовлекающие иннервацию нисходящих двигательных путей к мочевому пузырю, будут иметь тенденцию к развитию обильного выделения мочи, когда ручное опорожнение произошло относительно легко из-за уменьшенного уретрального тона, вызванного потерей функционирования нисходящих двигательных путей. Это определить необходимо для прогнозирования заболевания. Вероятней, что животные при нарушении иннервации восходящих двигательных путей мочевого пузыря поправятся скорее, чем при нарушении иннервации нисходящих двигательных путей мочевого пузыря.

Признак того, что функция нисходящих двигательных путей поставлена под угрозу, проявляется при наблюдении за тонусом анального сфинктера и малоберцовым рефлексом. Малоберцовый рефлекс возникает при зажиме или покалывании кожи промежности, что должно кончиться подергиванием заднего прохода и опусканием основы хвоста.

- Нормальная: сохранены все рефлексы

- Показывающая дисфункцию восходящих двигательных путей: сокращение или отсутствие спинномозговых рефлексов

- Показывающая дисфункцию нисходящих двигательных путей: уменьшение чувствительности проприорецепторов с нормальными или сверх нормы увеличенными спинномозговыми рефлексами

Серьезность повреждения спинного мозга:

- 1 стадия: только боль

- 2 стадия: парапарез или тетрапарез амбулаторного больного

- 3 стадия: парапарез или тетрапарез неамбулаторного больного

- 4 стадия: параплегия (паралич грудных и тазовых конечностей) или тетраплегия (паралич всех 4 конечностей), отсутствуют произвольные движения

- 5 стадия: параплегия или тетраплегия + задержка мочеиспускания с последующим обильным выделением мочи или недержание мочи, потеря сознательной болевой чувствительности